Spesso si sente dire che il vino bianco o lo spumante causano mal di testa o altri fastidi, è una convinzione diffusa, ma siamo sicuri che l’origine di quel disagio sia davvero nelle uve bianche? Colpevoli sarebbero varietà nobili come il Sauvignon Blanc, il Pinot Grigio o il Fiano? Oppure c’è qualcos’altro, meno visibile e più tecnico, che scatena queste reazioni?

Secondo molti esperti del settore, i veri responsabili di certi fastidi, dal mal di testa alla sensazione di pesantezza, non sarebbero le uve in sé, bensì i solfiti, in particolare l’anidride solforosa (SO₂). Si tratta di composti contenenti zolfo e ossigeno utilizzati da secoli già dagli antichi egizi come conservanti. Oggi sono diffusissimi nell’industria alimentare, con lo scopo principale di rallentare l’ossidazione dei prodotti e prevenirne il deterioramento.

Non solo nel vino, ma anche in birra, insaccati, conserve, succhi, latticini, pesce e persino nello zucchero (che tende naturalmente a imbrunirsi), i solfiti trovano impiego per garantire stabilità nel tempo.

Nel vino, l’uso dell’anidride solforosa è consolidato in enologia moderna, è efficace, utile, autorizzata in tutto il mondo. Tuttavia, a livello clinico, è noto che quantità elevate di solforosa possono provocare reazioni allergiche o sensibilità individuali. Per questo motivo, dal 2005 l’Unione Europea ha reso obbligatoria l’indicazione “contiene solfiti” in etichetta per tutti i vini che ne superano una determinata soglia.

Il ruolo dell’anidride solforosa nei vini bianchi e spumanti

Diversi studi scientifici hanno confermato che molti dei fastidi comunemente associati al vino, in particolare mal di testa, congestione, senso di affaticamento possono derivare da un eccesso di anidride solforosa, più che dall’alcol stesso.

Detto questo, è importante ricordare che un consumo eccessivo di vino, come di qualsiasi bevanda alcolica, può di per sé causare mal di testa: l’alcol è infatti una sostanza disidratante, e la disidratazione è una delle principali cause fisiologiche del dolore alla testa.

Emergono però dati interessanti, questi effetti sono più spesso riferiti al consumo di vino bianco o spumante, raramente al vino rosso. Perché?

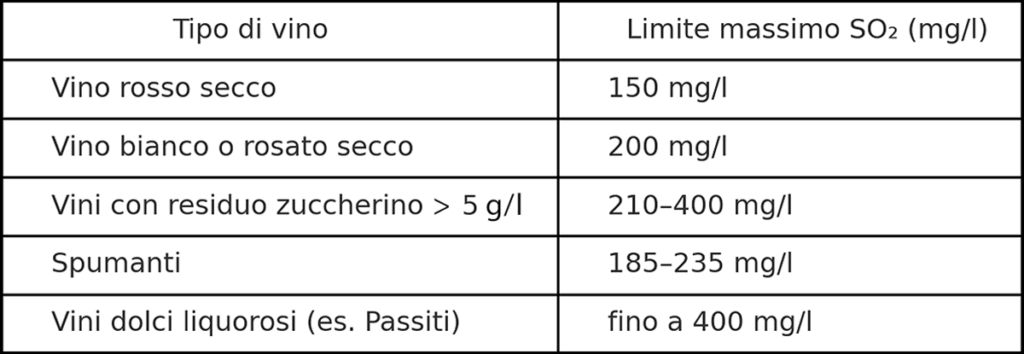

La risposta è legata alla composizione delle uve, le varietà a bacca bianca, a differenza di quelle rosse, sono naturalmente più fragili, contengono meno tannini e sostanze antiossidanti, che nei rossi aiutano a proteggere il vino nel tempo. Di conseguenza, per garantire stabilità e conservazione, i vini bianchi richiedono spesso maggiori dosi di solfiti.

Un secondo fattore chiave riguarda la qualità delle uve utilizzate. Quando si lavora con uve coltivate con cura, raccolte al giusto grado di maturazione, da vigneti a bassa resa e gestiti con criteri qualitativi, la necessità di aggiungere solfiti cala drasticamente.

Al contrario, vini prodotti in larga scala, con materia prima poco selezionata, tendono ad avere bisogno di più “aiuti” esterni, conservanti, stabilizzanti, correttori per restare integri durante la distribuzione e lo stoccaggio.

In sintesi, più il vino è economico, più è probabile che contenga dosi elevate di anidride solforosa. Non per cattiveria, ma per necessità tecnica e logica di mercato.

L’etichetta “contiene solfiti”, informazione o confusione?

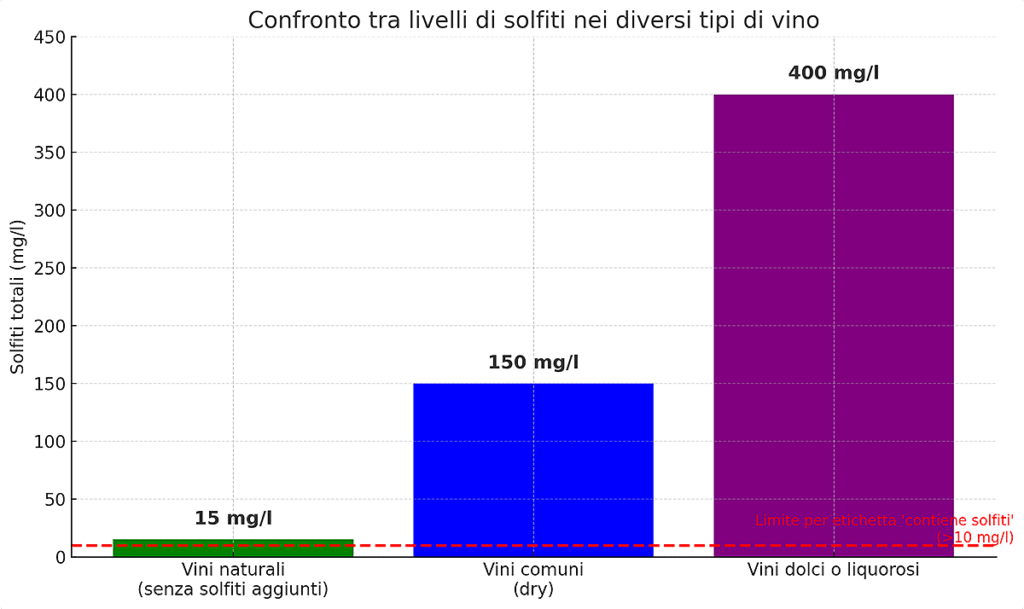

- Verde: vino naturale senza solfiti aggiunti (media 15 mg/l)

- Blu: vino secco comune (limite massimo 150 mg/l)

- Viola: vini dolci o liquorosi (fino a 400 mg/l)

- Linea rossa: limite di legge oltre il quale scatta la dicitura “contiene solfiti” (10 mg/l)

E qui si arriva al vero nodo della questione: l’obbligo di indicare i solfiti in etichetta, previsto per legge. Dal 2005, ogni vino che contenga più di 10 mg/l di anidride solforosa deve riportare la dicitura “contiene solfiti”. Un’informazione importante… o forse no?

Perché basta osservare le bottiglie in commercio, quasi tutte riportano quell’avviso, anche vini di altissima qualità o persino vini prodotti senza solfiti aggiunti. Com’è possibile? Il motivo è semplice, durante la fermentazione alcolica, il vino produce naturalmente piccole quantità di SO₂, innocue ma comunque presenti e nella quasi totalità dei casi, superano la soglia dei 10 mg/l.

Risultato? Tutti i vini devono scrivere “contiene solfiti”, anche quelli in cui il produttore non ne ha mai aggiunto artificialmente. Prima dell’introduzione della legge, il consumatore non aveva strumenti per sapere se nel vino ci fossero solfiti o meno. Dopo l’introduzione della legge… la situazione è praticamente identica: non si può più distinguere tra chi ne ha messi tanti, pochi o nessuno.

Una norma nata per tutelare il consumatore, ma che nella pratica ha finito per appiattire le differenze.

Una legge che protegge davvero il consumatore?

A questo punto, una domanda sorge spontanea: perché fissare una soglia così bassa, sapendo che avrebbe incluso praticamente tutti i vini?

Secondo alcune voci critiche, la risposta sarebbe legata agli equilibri dell’industria vinicola.

Se la soglia fosse stata più alta, poniamo 30 o 40 mg/l, molti vini artigianali o naturali, che spesso si mantengono sotto questi livelli, ne sarebbero rimasti esclusi, esentandosi dalla dicitura. Al contrario, i vini industriali, spesso realizzati con alti livelli di solforosa, avrebbero avuto l’obbligo in etichetta, risultando penalizzati sul piano commerciale.

E dato che i vini industriali rappresentano circa il 70% del mercato, una scelta più rigorosa avrebbe forse compromesso il bilanciamento economico del settore. Invece, con la soglia attuale, tutti i produttori sono messi sullo stesso piano ma il consumatore resta senza strumenti per scegliere consapevolmente.

E così, tra etichette che non spiegano e leggi che uniformano, il consumatore resta solo con il bicchiere ma senza gli strumenti per capire cosa ci sia davvero dentro.